判断プロセスの「分節」

今回から、行政処分の実体的違法のうち、行政裁量の司法審査の問題を取り上げます。行政裁量は、行政法以外の法領域へも広がりをもって多様に論じられてますが、当連載では、行政処分の取消事由にフォーカスして検討しましょう。

行政処分に裁量が認められる場合、司法審査の方法が制約され、行政庁による裁量権行使を前提に、それが不合理でないか(裁量権行使に逸脱・濫用がないか)審査されます(行訴法30条)。裁判所は、行政側の専門技術的判断、政策的判断、公益的判断などを尊重すべきとされ、行政庁に代わって法的判断をやり直す方法(判断代置手法)を採ることができません。裁量権逸脱・濫用の審査とは、行政庁による法的判断について、それが合理的か(不合理でないか)のみ審理判断する(追試的に評価する)イメージです。

他方、行政決定の法的プロセスを詳細に検討する現代の解釈論では、羈束と裁量の区分は相対化し、多くの場合、行政庁の判断過程には何らかの裁量判断の余地があると考えられます。ゆえに、ある行政処分が羈束行為か裁量行為か判別するという「二者択一」解釈ではなく、行政処分における法の適用プロセスを「分節」し、各段階にどのような裁量が認められ、それらについていかなる手法・密度の司法審査ができるかを根拠規範に照らして精査する解釈が求められます。*1

以下、行政裁量の基本的な考え方について、簡潔に整理してみましょう。

行政裁量の定義

行政裁量とは、法律(立法者)が、それを執行する行政機関に対して、独自の判断の余地を認めることです。*2行政活動は法律(行政機関を規律する法的規範の全体として「法」ということもできます)に規律されますが、多くの場合、法律ないし法は、授権する行政機関に、一定の幅で自由な判断・行動の余地を許容しています。これが、立法者と行政機関の関係からとらえた行政裁量の定義です(対立法裁量)。

他方、行政と司法の関係では、行政裁量が認められる場合、行政機関はその範囲内で自由な法的判断が許され、裁判所による審査に一定の制約がかかります(対司法裁量)。最初に書いたように、裁量処分について、裁判所は、行政庁の判断を前提に、それが合理的かのみ審理します。当該事案について、裁判所による判断を、処分庁の判断に代置して審査することは基本的にできません。対司法裁量とは、裁判所が、行政庁の法的判断(事実認定⇒法の解釈⇒当てはめ)を、一定の範囲で尊重することを意味します。*3

行政処分については、裁量が認められる裁量処分と、裁量が認められず全面的に法に縛られる覊束処分が観念されます。しかし、両者の区別が相対化し、行政処分には何らかの裁量が認められるのが普通であるとすれば、対司法裁量の文脈で、裁量審査に係る解釈論の焦点は、行政裁量の「幅」や「広狭」であり、司法審査の「手法」と「密度」です。取消訴訟で争われる行政処分について、行政裁量が広いと解釈されれば、行政庁の法的判断の余地が広く認められ、司法審査の程度・密度は低下します。逆に、行政裁量が狭い(行政庁の判断の余地が狭い)と解釈されれば、裁判所は行政庁を規律する法的規範についてより厳密に解釈・適用することが可能になり、司法審査の程度・密度は高くなります。両者は「逆比例」の関係にあります。

用語法の整理

行政裁量について、行政法学説は様々な理論的検討を行い、判例もまた時代に応じて進化しています。

まず、伝統的・古典的な行政法学上の考え方に基づく用語法を、図解します。

上記では、行政行為は、行政裁量の有無によって、裁量行為と覊束行為に二分されます。根拠規範の条文が抽象的・多義的で、判断の余地が認められるのであれば、一応裁量行為に分類されます。しかし、それでは司法審査が及ばない領域が広くなり過ぎるため、裁量行為の中に、司法審査が可能な覊束裁量行為のカテゴリーを認め、純粋な自由裁量行為と区分するというのが基本的なコンセプトです。司法審査のあり方から見ると、自由裁量行為については裁量権の逸脱・濫用の有無が審査されますが(行訴法30条)、覊束裁量行為と覊束行為については通常の司法審査の手法(判断代置審査)が想定されます。

概念図Aでは、自由裁量と覊束裁量の区分が重要である一方、裁量権の逸脱・濫用の審査は裁量統制に固有な法理として厳密にとらえられます。

次に、現在の議論状況を反映した概念図Bを示しましょう。

まずポイントになるのが、自由裁量行為と覊束裁量行為の「相対化」です。覊束裁量行為を明確に区分する(裁量の有無を二者択一的に判定する)解釈ではなく、司法審査の手法としての裁量権の逸脱・濫用を柔軟に考えようというコンセプトが読みとれます。覊束行為は、司法審査がほぼ完全なかたちで及ぶものに「局限化」されます。他方で、裁量権逸脱・濫用審査の中に審査密度が一定程度(中程度)確保される判断過程審査手法が形成され、その「標準化」が図られます。自由裁量と覊束裁量が相対化すると、裁量処分は覊束行為でないものと観念され、解釈問題の中心が、裁量の広狭=審査密度の高低に移るというわけです。

覊束行為の画定

上記の概念図Bでは、行政裁量の存在が広がる(しかし、判断過程における裁量の所在・程度は細密に画定する)一方、一定程度の審査密度を確保するための判断過程統制手法が「標準化」されます。これに対応して、(伝統的概念である)覊束行為は、裁判所が判断代置できるケースに絞って理解すればよいということになりそうです。すなわち、覊束行為について、何らかの理由付けによって完全な司法審査(判断代置的審査)がなされるべきと解されるもの、とイメージできます。

たとえば、行政機関の保有する情報の公開に関する法律5条2号イに定める(当該法人の)「権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある」という要件(不開示決定の要件)について、要件裁量を否定する判例(最判平成23年10月14日判時2159号59頁)があります。上記の処分要件(不開示決定の要件)が、同法に規定された国民の開示請求権の存否それ自体に関わることを想起するなら、裁判所による判断代置的審査を認めるべきです。この点に要件裁量を認めてしまうと、請求権に関する法的紛争につき司法権が制約されます。*4裁判所としても、条文において不確定概念が用いられているというだけでは、要件裁量を肯定して行政判断を優先する訳には行かないでしょう。

公害健康被害の補償等に関する法律4条2項に基づく水俣病の認定について行政裁量を否定した判例(最判平成25年4月16日民集67巻4号1115頁・行政判例ノート20-4A)についても、経験則に基づく因果関係の有無の問題である以上、全面的な司法審査(判断代置審査)が及ぶべきであると裁判所が考えるのは当然です。前回連載で紹介した、土地収用法71条の定める「相当な価格」の認定について収用委員会の裁量を否定した判例(最判平成9年1月28日民集51巻1号147頁)は、憲法29条3項に基づく損失補償請求権それ自体の解釈問題であり、収用の前後を通じて財産的価値が等しくなるという「完全な補償」の認定判断である以上、経験則による判断代置審査がなされるべきである(収用委員会の判断を尊重する理由がない)との思考方法に基づいていると想像されます。

行政裁量の広狭

それでは、行政裁量の広狭(すなわち司法審査の密度)はどのように見定めるのでしょうか? 個別法解釈の技量が問われる「難問」ですが、以下に掲げる3つの手がかりを頼りに、裁判所の認定判断が制約される(行政判断を裁判所が尊重する)根拠・理由があるか? という道筋で考えましょう。

第1の手がかりは、行政処分の根拠規定の文言(規定ぶり)です。個別法(個別行政法)は行政機関の行為規範であり、行政処分の根拠規定には、処分庁による処分要件と処分内容を規律する文言が見つかります。処分要件の規定ぶりが抽象的・概括的であり、いわゆる不確定概念(不確定多義概念)であれば、下記の第2の手がかりと相まって、そこに裁量を認める可能性が認められます。また、処分内容の規定ぶりが「……することができる」であって、処分庁の裁量判断を許すと解釈できれば、そこに一定の裁量が認められます。逆に、処分要件が、事実認定により一義的・客観的に判定できる規定ぶりである、あるいは、処分内容が「……しなければならない」など判断を縛る規定ぶりであれば、裁量は狭いと解釈できます。

第2の手がかりは、処分要件について、政治的政策的判断、専門技術的判断、諸利益の総合衡量による判断など、司法審査の制約を認める(裁判所は行政判断の合理性のみを追試的に審査する)要素が認められるか、という点です。個別法令の規定する処分要件への着目は大切ですが、不確定概念であるから直ちに要件裁量が認められるわけではなく、上記のような要素(行政裁量を肯定する根拠・理由)を精査して裁量の広狭を画定することが必要です。

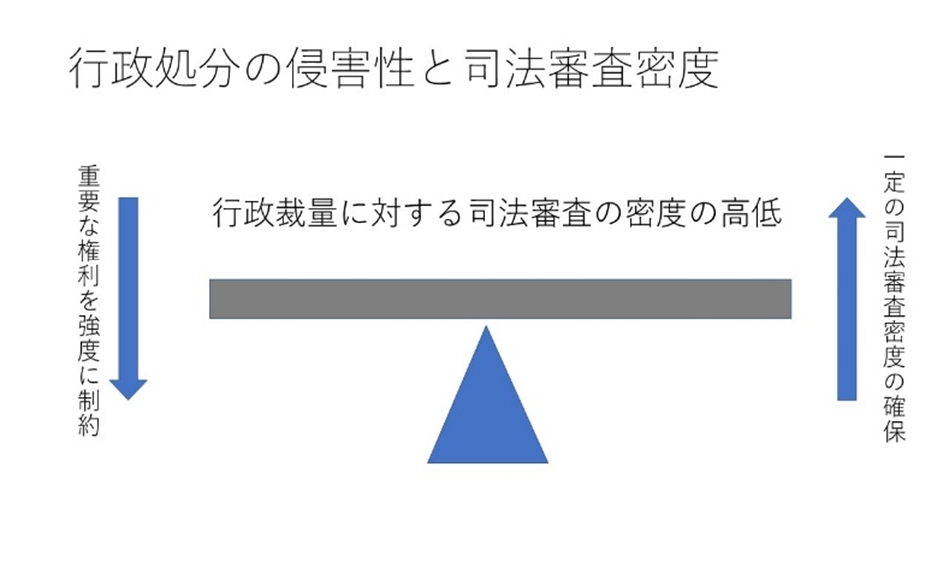

第3の手がかりは、行政処分の性質、とりわけ、国民の権利利益を侵害する性質であるか(そのような性質が強いか)の判別です。行政処分が国民の権利利益を侵害する(自由・財産を規制・制約する)性質であれば、司法審査密度を確保する必要があり、裁量は狭いと解釈されます。逆に、行政処分が国民に権利利益を付与する性質と解釈されれば、裁量は広く認めてよいと考えられます。

要するに、①処分要件・処分内容に関する条文の「規定ぶり」、②政策的判断、専門技術的判断、総合衡量などの要素、③国民の権利利益への侵害性、を総合的に目配りして裁量の広狭=司法審査密度を見定めるというイメージです。とりわけ、行政裁量は根拠規範の趣旨・目的に照らして合理的な限度で認められる一方、国民の権利利益侵害については法令による縛りと裁判的統制が不可欠なのですから、以下に図示する③の要素を見落としてはならないと感じます。行政処分において、国民の権利利益への規制・侵害の度合いが高いと、裁判所としても、その行政処分の授権規範を厳密に解釈する必要があることは、容易に理解できるでしょう。

「社会通念」による審査

裁量処分(行政裁量)の司法審査について、判例は、裁量権が行使されたことを前提に、全く事実の基礎を欠くか、又は、社会通念に照らし著しく妥当性を欠いたものである場合に、裁量権の逸脱・濫用があったものとして違法と判断します。これは、表現の揺れは見られるものの、判例が長年にわたって用いている裁量統制の規範です。また、この規範を当てはめた裁量統制について、社会通念(社会観念)に照らし、裁量権行使の合理性(合理的といえるか・いえないか)を審査することから、「社会観念審査」と呼ばれます。社会観念審査は、行政裁量(裁量権の行使)について、裁判官が設定する社会通念ないし社会観念という基準(裁量処分の根拠規範とは独立した裁判上の判断基準)を用いて審査をするものと理解できます。*5

元来、社会観念審査は、司法審査の範囲外とされていた裁量処分について、裁判官が「社会観念」に基づき踏み込んだ判断をするものと考えられていました。しかし、社会観念・社会通念という基準は裁判官のブラックボックス的判断になるとの批判が生まれ、さらには、「社会観念」が裁判所のリップサービスとなり、司法審査密度としては低いレベルに留まることが指摘されるようになります。要するに、「全く事実の基礎を欠くか、又は、社会通念に照らして著しく妥当性を欠く」か審査するというものの、多くのケースで、「著しい」とまではいえず裁量権の逸脱・濫用はないと判断され(「著しさの統制」と呼ばれます)、行政判断の安易な追認に傾いている、という厳しい評価がなされます。社会観念審査は、審査密度の点で、行政裁量に関する「最小限度の審査」とされるに至ります。

判断過程審査

上記の判例による裁量統制の規範は、現時点で、多くの判例がこれに依拠しています。しかし、この規範を持ち出しても、「当てはめ」のレベルで司法審査密度を高めるのは難しいことが指摘されます。

そこで、判例は、行政庁が意思決定に至る過程(判断過程)の合理性に着目し、判断過程における考慮要素に着目して裁量統制を行う手法を用いるようになります。行政庁の判断過程を、裁判所がトレースして裁量統制を行う手法によって、行政裁量に対する司法審査密度を高めるという工夫です。上記の行政裁量論・概念図Bの右端に示したように、判断過程統制手法は、司法審査密度の中間部分をカヴァーしており、「中程度の審査」と呼ばれることもあります。

現在の判例において、判断過程統制手法は、最も標準的な裁量審査の手法となっています。この判断過程統制手法には、大きく2つの「型」があります。

第1の「型」は、係争処分の考慮要素に着目した判断過程統制手法です。行政庁は、裁量権を行使する際、法により授権された枠内で、さまざまな具体的な要素・価値を総合的に考量して一定の判断を行います。第1の「型」は、このことに着目し、行政庁の判断過程において、①考慮すべきでない事項を過大に考慮していないか(他事考慮)、②当然考慮すべき事項を十分に考慮していないのではないか(考慮不尽)、③考慮した事項に対する評価が誤っていないか(評価の過誤)、という基準によってその合理性をチェックする解釈方法です。行政裁量に係る判断過程について、判断要素・考慮要素を合理的に選択したか、それらの要素を合理的に検討したかという観点からチェックして、司法審査密度を確保する試みということができます。行政裁量は、行政機関がさまざまな事柄・事情を総合判断して決定を下すことを法が認めている(授権している)場面で生じる法的現象ですから、考慮事項に着目することは、司法統制のあり方として理にかなっています。また、行政手続法の定める審査基準・処分基準や、理由の提示により、行政処分をする際に考慮された事項を認定しやすくなっていることも、考慮事項に着目して法的統制を深めることが合理的である根拠となります。

判例において、この第1の「型」の判断過程統制手法は、上記の①②③を、「社会通念に照らし著しく妥当性を欠く」か否かという判断基準を具体的に当てはめるための下位規範として用いるかたちで実践されます。「社会通念に照らし著しく妥当性を欠く」という基準を裸で当てはめると、文字通りの「著しさの統制」となり、司法審査の密度は低くなります。しかし、①②③を用いて判断過程の合理性を細密にチェックすることにより、司法審査の密度を高めることができます。さらに、司法審査の密度を高めるには、裁判所が考慮事項を拾い上げる際に、それらが適正な「重み」で考量されたかという観点から判断過程の合理性をチェックする審査方法が望ましいと考えられます。*6

第2の「型」は、裁量基準に着目し、Ⓐ裁量基準の合理性、Ⓑ(裁量基準を用いた)判断過程の看過し難い過誤・欠落、を審査する審査手法です。こちらは、原子力炉の設置許可に係る裁量審査が争われた伊方原発訴訟判決(最判平成4年10月29日民集46巻7号1174頁・行政判例ノート6-2)を源流とします。同判決において、原子炉の安全性という科学的・専門技術的知見に基づく審査・判断を行う第三者的機関の関与に着目し、当該機関の審査で用いられる裁量基準の合理性と、当該機関における調査審議・判断過程の過誤・欠落という観点から裁量統制をする手法として提示されました。

第2の「型」の判断過程統制手法は、行政手続法の施行による審査基準・処分基準の「標準装備」化もあり、第三者的機関の関与という法的仕組みを超え、より一般的に、裁量基準に着眼した裁量統制の手法としての広がりを見せつつあります。

第2の「型」の手法により、上記Ⓐにおいて裁量基準が合理的である(不合理とまではいえない)と認定判断されると、通常であれば合理的な裁量基準に則する行政処分は適法ということになりそうです。そうであったとしても、次に、処分庁の個別審査義務とその違反という裁量統制の道具があります。すなわち、合理的な裁量基準に則して行政処分がされたケースであっても、行政庁の側には、法令の定める処分要件に照らして個別に審査をする(調査審議をする)義務があり、その義務(個別審査義務)の違反は行政処分の違法の原因となると解釈されます(最判平成11年7月19日判時1688号123頁・行政判例ノート6-10C)。

※裁量基準と行政処分の違法

裁量基準は法規命令ではありませんから、裁量基準に違背する行政処分等を直ちに違法と評価することはできません。しかし、裁量基準が合理的と評価されるなら、そこから外れた裁量権の行使は、原則として違法と考えることができると考えられます。また、裁量基準は、そこから外れた行政判断を平等原則違反・比例原則違反と認定判断する手がかりになり得るし、裁量基準の違背が動機の不当性を推認させるケースも想定できます。このように、裁量基準は、様々なかたちで行政処分の違法を判定する手がかりになります。上述した判断過程統制手法の第2の「型」や、個別審査義務違反による審査も、裁量基準から派生する司法審査のツールと考えられます。

おわりに

以上、行政裁量とその司法統制について、基本となることがらについて、私なりに整理を試みました。次回以降、司法審査のツールに関して説明を補うとともに、幾つかの判例を取り上げて具体的な分析をしてみたいと思います。

今回も最後までお読みいただき、本当にありがとうございました。

*1:現在の解釈論のわかりやすい概観として、山本隆司「行政裁量の判断過程審査の理論と実務」司法研修所論集129号(2020)1頁以下。判断過程の「分節」について、同11頁。

*2:橋本博之『現代行政法』(岩波書店・2017)74頁。行政裁量に関する私見については、同書73頁以下に纏めてあります。

*3:対司法裁量は、裁判所が、行政処分を違法と判断できるか否かの問題です。ゆえに、対立法裁量が肯定される場合であっても、裁判所が、法律問題として司法審査を行い、違法(取消事由がある)と判断する可能性があると考えられます。この点については、曽和俊文『行政法総論を学ぶ』(有斐閣・2014)177頁以下が、丁寧に説明しています。

*4:橋本「情報公開法における『法人情報』の解釈」慶應法学24号(2012)11頁~42頁。

*5:山本・前掲注(1)3頁以下。なお、「社会通念」は、もともと、不文法源たる「条理」として、対司法裁量の局面で「違法」を判断するツールであったものと考えられます。

*6:本文中の①②③の基準と、考慮要素の「重み付け」の関係については、より詳細に判例を分析して整理する必要があります。たとえば、考慮すべきことを考慮していない(考慮の欠如)と、考慮すべきことを十分に考慮していない(考慮不尽)では、司法審査のあり方がかなり変わります。当連載でも、後日、取り上げたいと思っています。